国土交通省の資料から課題・解決策を読み取る2(必須I 維持管理)

維持管理についても防災・減災と同様に、「☆防災・減災、国土強靱化~課題と方向性~(PDF)」の資料が分かりやすく整理されています。

その他のオススメ資料について以下に記します。

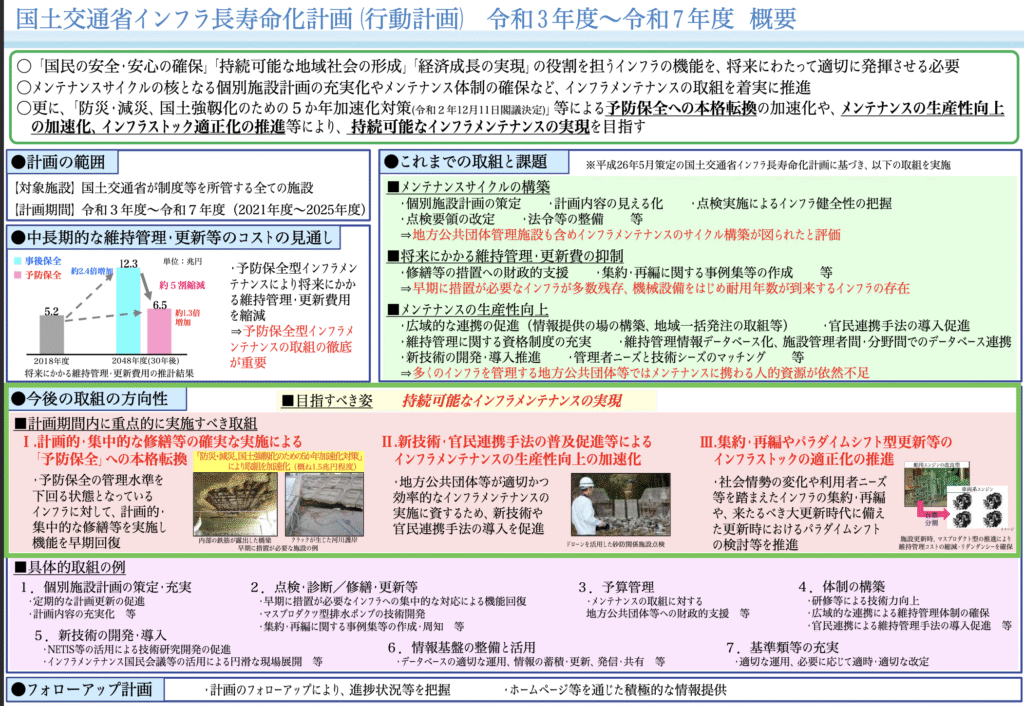

国土交通省インフラ長寿命化計画の概要資料において、「持続可能なインフラメンテナンスの実現」という目指すべき姿に対して、解決策が3つ整理されています。「持続可能なインフラメンテナンス」を最重要課題と持ってくるなら、国の考える政策として、これらを解決策とするのがよいと考えられます。

「持続可能なインフラメンテナンスの実現」のための解決策

①「予防保全」への本格転換 ⇨ 事後保全型維持管理から予防保全型維持管理への転換

②新技術・官民連携による生産性向上の加速化 ⇨ 新技術・PPP/PFI

③集約・再編 ⇨ 地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)

同PDFファイルの参考資料にも、具体的取り組み例などが記載されているため、読みながら解答論文を仕上げるのがよいでしょう。

群マネについては、「総力戦で取り組むべき次世代の「地域インフラ群再生戦略マネジメント」~インフラメンテナンス第2フェーズへ~」が参考になります。

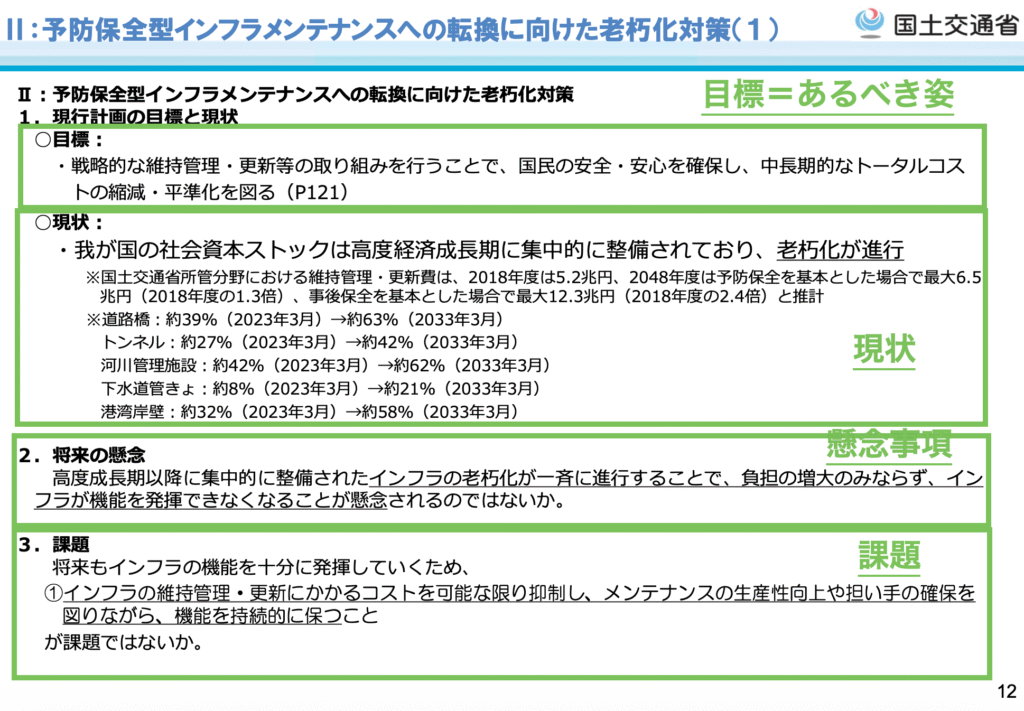

目標値:あるべき姿

- 戦略的な維持管理・更新等の取り組みを行うことで、国民の安全・安心を確保し、中長期的なトータルコストの縮減・平準化を図る(P121)

現状:

- 我が国の社会資本ストックは高度経済成長期に集中的に整備されており、老朽化が進行

懸念事項:

- 高度成長期以降に集中的に整備されたインフラの老朽化が一斉に進行することで、負担の増大のみならず、インフラが機能を発揮できなくなることが懸念されるのではないか。

課題

将来もインフラの機能を十分に発揮していくため、

①インフラの維持管理・更新にかかるコストを可能な限り抑制し、メンテナンスの生産性向上や担い手の確保を図りながら、機能を持続的に保つことが課題ではないか。

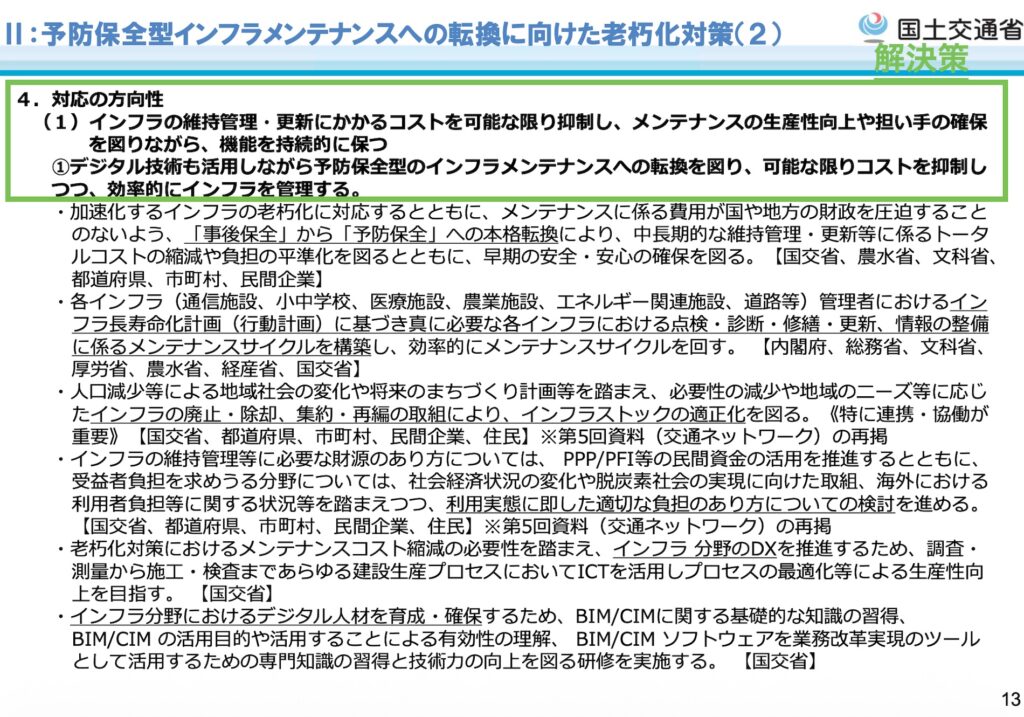

以下、P13、P14に掲載されている解決策です。

また、留意点として、「対応方針の取組によっても人口減少や予算制約等の状況から難しくなることも考えられ、デジタルの進展等を見据えて対応を検討していくことが必要では?」とあることから、リスクと対策の設問では、新技術活用による生産性向上や、地方公共団体への支援、民間活力の導入などを記述するのも良いと思います。

解決策

(1)インフラの維持管理・更新にかかるコストを可能な限り抑制し、メンテナンスの生産性向上や担い手の確保を図りながら、機能を持続的に保つ

①デジタル技術も活用しながら予防保全型のインフラメンテナンスへの転換を図り、可能な限りコストを抑制しつつ、効率的にインフラを管理する。

⇨「事後保全」から「予防保全」への本格転換

⇨インフラ長寿命化計画(行動計画)に基づき真に必要な各インフラにおける点検・診断・修繕・更新、情報の整備に係るメンテナンスサイクルを構築

⇨インフラの廃止・除却、集約・再編の取組により、インフラストックの適正化

⇨インフラ 分野のDXを推進するため、調査・測量から施工・検査まであらゆる建設生産プロセスにおいてICTを活用しプロセスの最適化等による生産性向上

⇨インフラ分野におけるデジタル人材を育成・確保

⇨各管理者における業務の省力化のため、維持管理情報のデータベース化を推進

②行政の縦割りを排除し、地方公共団体や民間企業、地域住民等と連携・協働したインフラメンテナンス体制を確保していく。

⇨多くのインフラを管理する地方公共団体等において、研修や講習の実施により、職員の技術力向上を推進

⇨地域一括発注の取組や、官民連携事業の導入を検討する地方公共団体への支援

⇨処遇改善や働き方改革、生産性向上にかかる取組

留意点

インフラのメンテナンスについて、対応方針の取組によっても人口減少や予算制約等の状況から難しくなるこ

とも考えられ、デジタルの進展等を見据えて対応を検討していくことが必要ではないか。

設問1 課題抽出(参考記述例)

(1)持続可能なインフラメンテナンスの確立

- メンテナンスサイクルの確立に向けて、自治体への財政支援や、民間資格制度の創設等、様々な取り組みを行ってきた。(現状)

- 小規模な市町村では、技術者不足、財政の制約があり、事後保全により早期に補修・修繕が必要な施設が多く残っている。 (懸念事項)

- そのため、持続性の観点から、「事後保全の早急な補修・修繕、予防保全型への移行」が課題である。

(課題)

観点が多面的となるように。同様に(2)、(3)を記述する。

設問2 解決策(参考記述例)

(1)予防保全型メンテナンスサイクルの確立

- 事後保全から予防保全型への移行を行うため、メンテナンスサイクルを確立し、実効性を高める。

(解決策) - 具体的には、長寿命化計画の質的充実や事後保全段階の補修・修繕を加速化し、本格的な予防保全へと転換を促進する。(具体的⇨効果)

解決策が多面的となるように。同様に(2)、(3)の解決策を記述する。

設問3 新たに生じうるリスクと対策(参考記述例)

(1)関係者との調整難航

- 国、都道府県、市町村、事業者など多くの関係者との調整が難航し、計画策定や実施に長期間を要するリスクがある。(リスク)

- 対策は、一元的マネジメント体制として、関係者が一同に会する会議や組織を構築する。(対策)

リスクと対策は(1)、(2)のように2項目記述できるとよい。

設問4 業務を遂行するための要点・留意点(参考記述例)

(1)技術者倫理の観点

- 要点は、インフラメンテナンスの推進にあたり、公衆の安全、健康及び福利を最優先とすること。

- 留意点は、公衆の安全を脅かすことのないよう、技術の研鑽に努める。

(2)社会の持続性の観点

- 要点は、地球環境の保全等、将来世代に渡る持続可能性の確保を優先すること。

- 留意点は、持続可能性の確保に影響がないか十分に検討し、影響の最小化に努める。

設問4は定型文を決めておき、どのテーマでも使えるようにすると書きやすい。

コメント