このページでは、私が技術士二次試験 建設部門(鋼構造及びコンクリート)の勉強をする中で、参考になった参考書を紹介します。

最初、どのように勉強していったら良いのか全然わかりませんでした。

とりあえず市販の書籍を買い集める⇨勉強方法を見つける。ことから始めました。

まずは勉強する参考書集めから。SNSなどで、技術士合格された方のおすすめ本などから気になったものを購入しました。近隣の本屋では、技術士関連の本が売っていなかったため、Amazonなどで購入しました。

・技術士第二次試験建設部門 最新キーワード100

・例題練習で身につく技術士第二次試験論文の書き方

・国土交通白書の読み方

・技術士第二次試験「口頭試験」 受験必修ガイド

・聴く! 技術士二次試験 一発合格のツボ

・技術士第二次試験 傾向と対策

いろいろ買い漁りました。読んででもしっくりこない、勉強方法これで良いのか?その合格論文の書き方で良いのか?みたいな書籍も存在します。

上記の他、いろいろな書籍を購入し、自分なりの勉強方法を落とし込んでいきました。

読んだ中で実際の試験勉強に役立ったと思ったのは以下4冊です。参考まで。

オススメ書籍の紹介(市販4冊)

例題練習で身につく技術士第二次試験論文の書き方

・主に解答論文の書き方の学習に使用。観点の考え方や解答フォーマットの考え方、特に論文解答の書き方の参考になりました。とてもオススメだと思います。

「聴く! 技術士二次試験 一発合格のツボ」

技術ノートの作り方の参考に。日常業務の勉強にも使えそうな情報を得ることができました。

試験受験時は、旧版の書籍を利用していましたが、2025年6月に改訂版が出版されたので、そちらも購入しました。

技術士試験に対するモチベーションから始まり、とてもオススメできる本だと思います。

技術士第二次試験に合格する キーワード集の作り方と高得点論文作成法

新技術開発センターの書籍です。書籍は5000円(税込)し、市販本より高額ではありますが、以下の項目だけでも価格以上の価値はありました。電気電子部門の技術士の方が書かれた書籍ですが、技術部門全般に役立つ内容だと思います。

公式販売サイト:https://pe.techno-con.co.jp/bumon_9/2782.html

・1.8 仕事中も集められる情報の数々(⇨日々の仕事中でも試験勉強に活かすことができるようになった。)

・2.3 レイアウトとページ3分割法 (⇨論文試験の攻略法が分かりました。)

・2.4 1440字対600字 (⇨論理的な書き方、三段論法を学んだ。)

・2.5 体裁が一番、中身はニ番手 (⇨手書きの論文試験における、体裁の重要性を学んだ。)

・2.7 起承転結でなく起結理理理結(⇨論理構成を学んだ)

・2.8 魔法の数字3、多面的であることも3面 (⇨多面的とは、解決策はいくつ書くべきかを学んだ)

〜(コラム) 技術士受験について (⇨受験するならば、絶対に受かるという構えで臨むべきである。)

・2.16 論文解答におけるストラテジー(その1〜その4)

・2.17 高得点を得るための、採点者への配慮

・2.18 過去問・添削・模擬試験・予想問題

・3.1 受験は心技体・コンディション作り

・3.2 持参すると良い持ち物、トラブル対策

(筆記試験では、真夏ですが、試験会場はエアコンで寒かったため上着は持って行ってよかったです。)

技術士第二次試験新試験のための新しい合格論文の構成と表現法

こちらも新技術開発センターの書籍です。書籍は3000円(税込)しましたが、以下の項目だけでも価格以上の価値はありました。こちらも上記書籍と同様に、電気電子部門の技術士の方が書かれた書籍ですが、技術部門全般に役立つ内容だと思います。

公式販売サイト:https://pe.techno-con.co.jp/bumon_9/2976.html

2. 二次筆記試験の実体を見直す

3. 失敗の理由を明らかにする(合格できなかった理由を整理し次へ繋げる)

4. 添削で目指すべきこと

5. 見栄えと内容

(○自己採点のフォーマットは良いと感じた。)

9. テクニック

・出題の典型的なパターンを知る

・ストーリーは後ろから作る

(勤務先の技術士上司からも同様のアドバイスがあった。骨子の組立について参考になった。)

10. 終わりに

・技術士試験とは技術士であることを証明する試験

・技術士受験と資格で得られるもの

11. 付録

・知れば知る程、知らないということを実感する

(勉強すればするほど、知らないことが多いことを実感した。)

過去問を解く(公式サイトでダウンロード可能)

資格試験である以上、過去問を解くことは試験出題傾向を理解することに繋がると同時に有効な勉強法だと思います。

過去問題は公式サイトよりダウンロードが可能です。

また、「修習技術者のための修習ガイドブック-技術士を目指して-第3版」は一読をオススメします。

過去問題(解答はありません)

公式ページよりダウンロードできます。解答は一切ありませんので、技術士試験対策の書籍を参考にする、もしくは過去問題から自分で解答論文を作成していく必要があります。

個人的には、書籍の模範解答は参考にならないと判断したため、過去問題から自分で解答を作りまとめていく勉強法にしました。

必須:試験制度改正後 令和元年度~令和7年まで、H24〜H19は現在と同様の記述形式。

選択:試験制度改正後 令和元年度~令和7年まで、H30〜H21まで。

https://www.engineer.or.jp/c_categories/index02022229.html

修習技術者のための修習ガイドブック-技術士を目指して- 第3.1版(2025.6更新)

一読することをお勧めします。

https://www.engineer.or.jp/c_topics/011/011040.html

合格論文を入手する

どのような論文を記述すれば合格ライン(60%)に達するのか、判断するために合格論文の入手は必須です。

合格論文を参考にし、自分の解答論文を作成していきましょう。

※注意点ですが、世の中に出回っている合格論文と言われる解答論文は、あくまでA評価論文なだけであることに注意です。つまり合格点である60%以上取れているものではあるものの、高得点ではない可能性があることです。

60%ぎりぎりの論文も存在してます。

メルカリなどで購入した合格論文もあるのですが、後々点数開示した結果を聞いたら60%ぎりぎりというものもありましたので、A評価論文を使用する際は、要注意です。

SUKIYAKI塾 フリーダウンロードパス

・2009(平成21)~2024(令和6)年度合格答案実例集が多く、参考になります。

4000円のフリーダウンロードパスで全てダウンロードできるためお得です。(購入し、利用しました。)

https://www.pejp.net/

専門知識の学習(選択II-1)

選択II-1は私は、コンクリートを解答するため、以下の参考書を利用しました。

・日本コンクリート工学会 コンクリート技術の要点’23 (8800円と高額ですが、オススメです。試験以外にも知識向上、実業務で使えます)

・コンクリート診断士試験 重要キーワード130 (Kindle本で購入しました)

・最新図解 基礎からわかるコンクリート (Kindle本で購入しました)

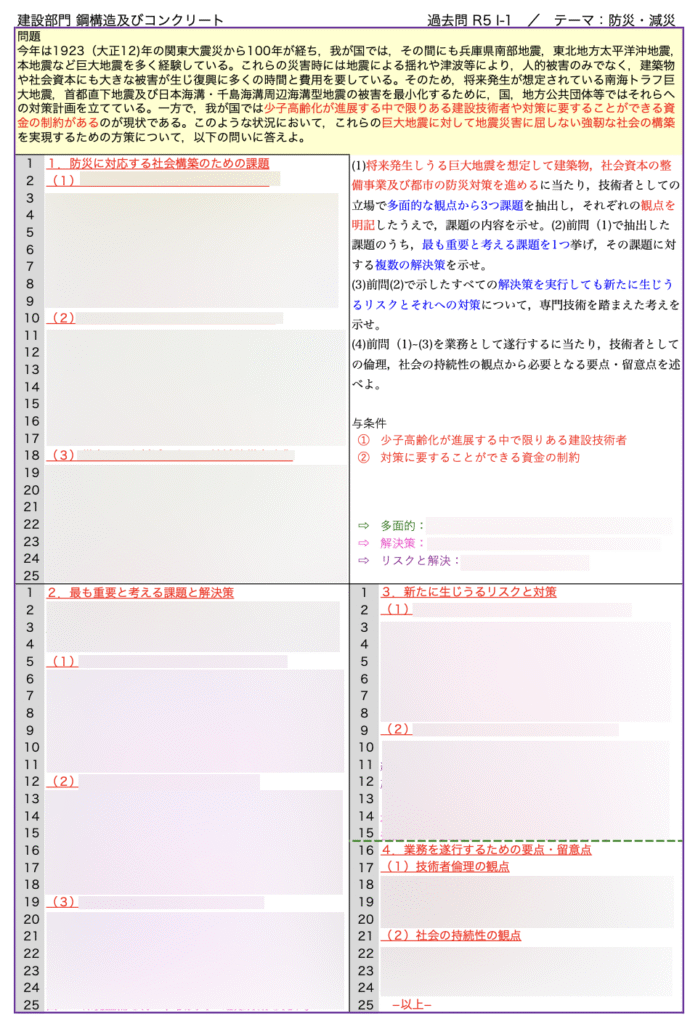

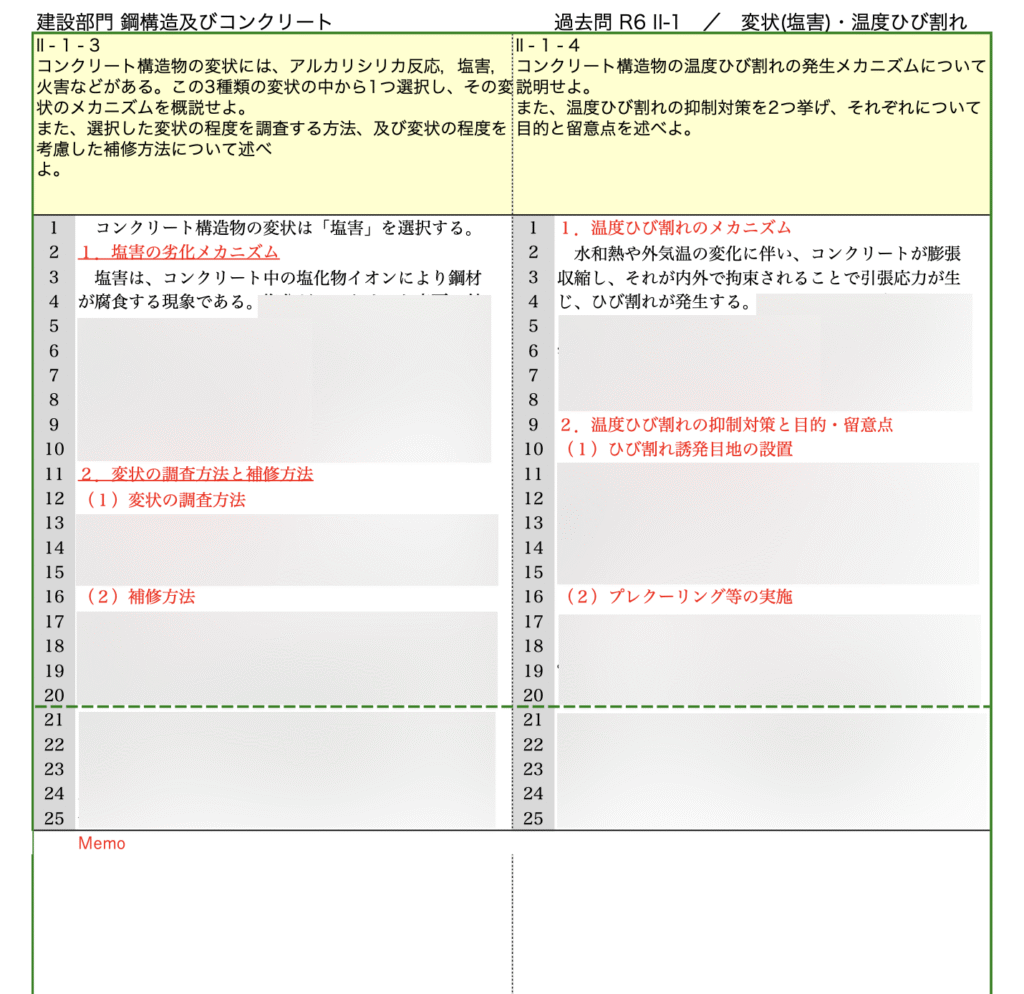

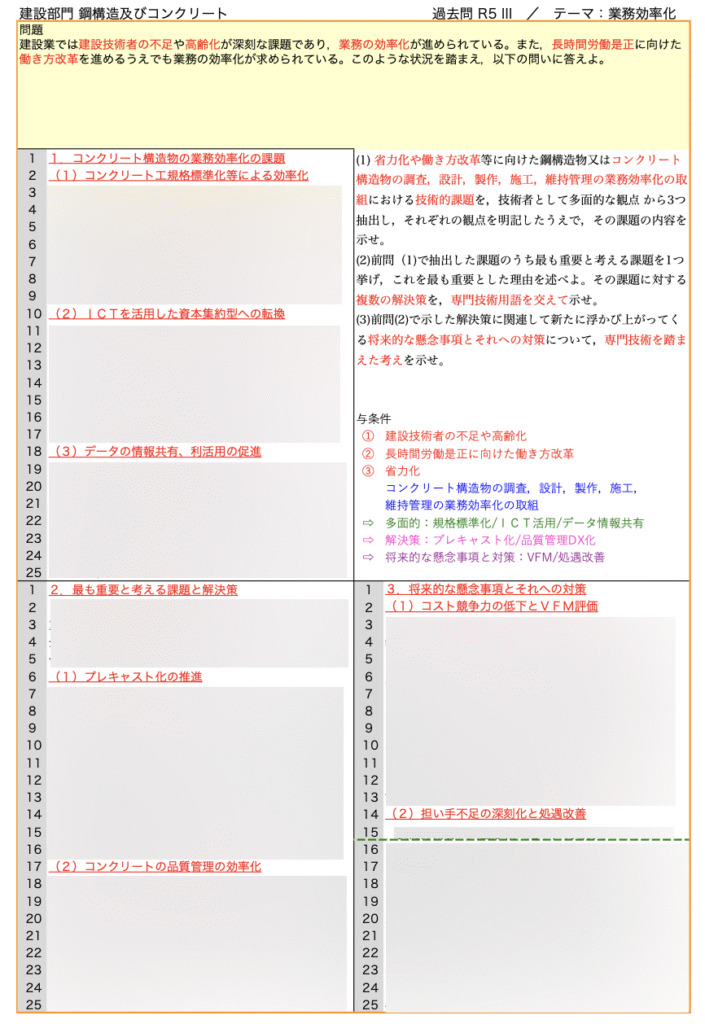

自作筆記試験学習用フォーマット・解答集の作成

上記までの参考書、過去問題、合格論文、関係機関発行資料を駆使し、解答フォーマットの作成、解答論文を作成していきました。必須I、選択IIIに関しては、技術士論文添削サービスなどを利用し、技術士の方に添削していただき、解答論文をブラッシュアップしていきました。

試験一ヶ月前くらいには、自作のエクセルマクロフォーマットを作成し、勉強をしていました。

個人的には、これが一番勉強しやすく、A4一枚で管理できるため、印刷して通勤電車などスキマ時間で毎日勉強していました。(必須I・選択II-1、選択IIIの参考例)

口頭試験対策

技術士第二次試験「口頭試験」 受験必修ガイド

口頭試験対策に購入しました。

コメント