課題・解決策の読み取り方(必須I ①防災・減災)

私が受験している「建設部門」では、主に国土交通省などの関係機関による文献からの出題傾向となります。資料に国が考えている「現状に対する課題」、それに対する「解決策」などが記載されています。それらを読み取り、何が課題で、何を解決する必要があるのかを整理できれば、解答論文は記述できると思います。

あとは、「日経コンストラクション」も読んでおり、参考になる記事もありますのでオススメです。

建設部門の必須Iに関して、過去出題傾向・主要テーマは以下のとおりです。

- 国土強靭化・防災・社会資本整備(R1・R3・R5(大規模地震)・R6)

- 維持管理(R2、R5)

- 自然環境保全(カーボンニュートラル・循環型社会)(R4(低炭素社会)、R3(循環型社会))

- DXの推進・生産性の向上(R4(DX)、R1(生産性向上)、R6)

- 担い手不足・技術継承(R2)

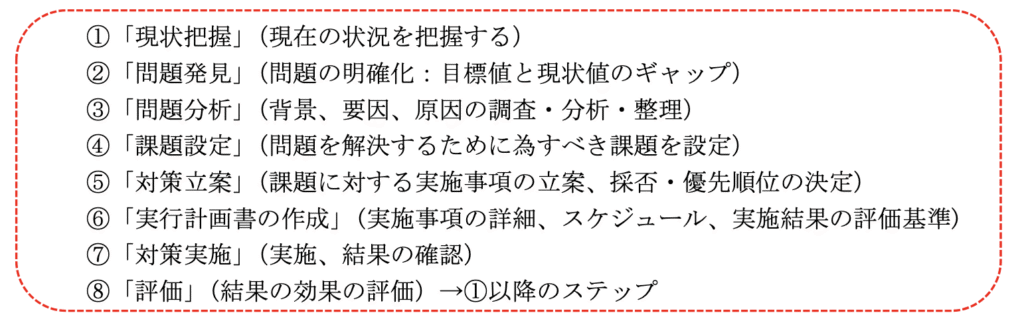

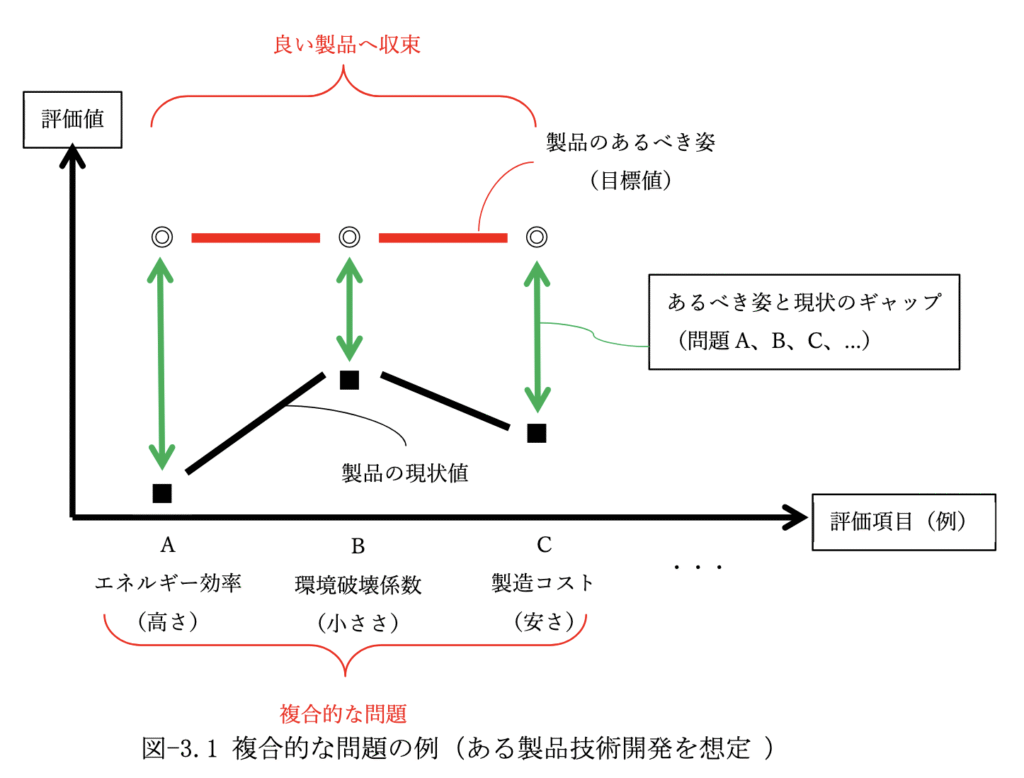

目標:つまり、あるべき姿です。「修習技術者のための修習ガイドブック」では、現在〜あるべき姿のギャップが「問題」であり、問題を解決するために行うことが「課題」と明記されています。

防災減災についての国土交通省資料については、以下がオススメです。

「☆防災・減災、国土強靱化~課題と方向性~(PDF)」の資料が分かりやすく整理されています。

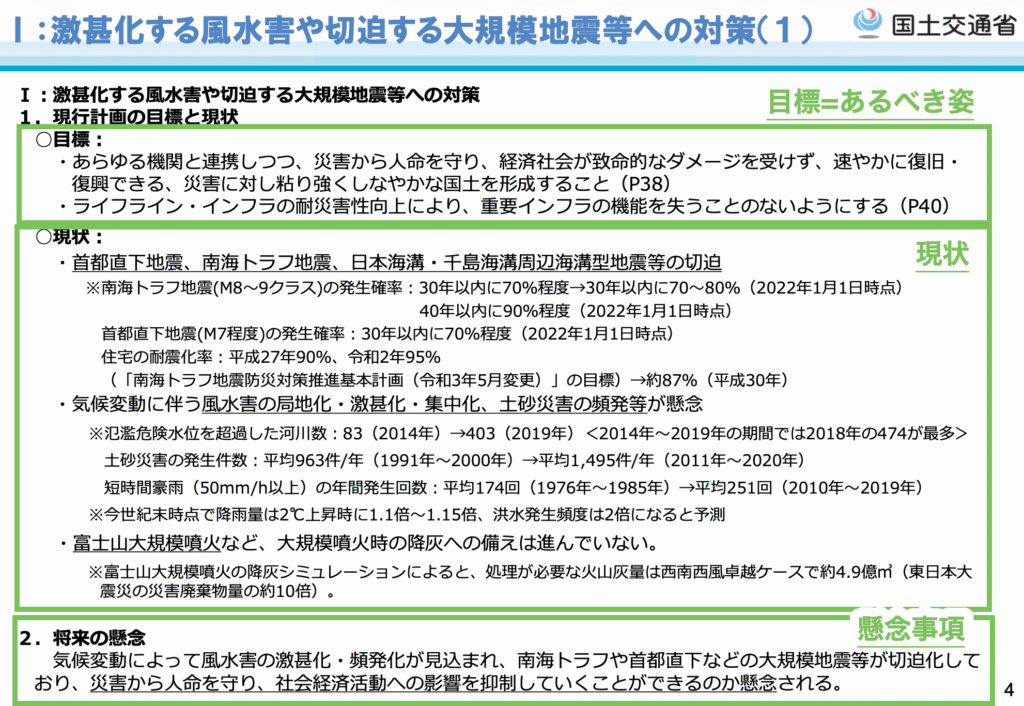

「防災・減災、国土強靱化~課題と方向性~」では、P4に「目標」「現状」「懸念事項」が整理されています。

目標値:あるべき姿

- あらゆる機関と連携しつつ、災害から人命を守り、経済社会が致命的なダメージを受けず、速やかに復旧・復興できる、災害に対し粘り強くしなやかな国土を形成すること(P38)

- ライフライン・インフラの耐災害性向上により、重要インフラの機能を失うことのないようにする(P40)

上記のあるべき姿と現状とのギャップが「問題」です。そして、問題を解決するために行うことが、「課題」となります。つまり、設問1では、「現状」⇨「懸念事項」⇨「課題」の順にそれぞれ異なる観点から3つ提示できると良いと考えます。

現状:

- 首都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の切迫

- 気候変動に伴う風水害の局地化・激甚化・集中化、土砂災害の頻発等が懸念

- 富士山大規模噴火など、大規模噴火時の降灰への備えは進んでいない。

懸念事項:気候変動などにより激甚化、頻発化しており、災害から人命を守れない、社会経済への影響が大きいことが懸念事項ということになります。

- 気候変動によって風水害の激甚化・頻発化が見込まれ、南海トラフや首都直下などの大規模地震等が切迫化しており、災害から人命を守り、社会経済活動への影響を抑制していくことができるのか懸念される。

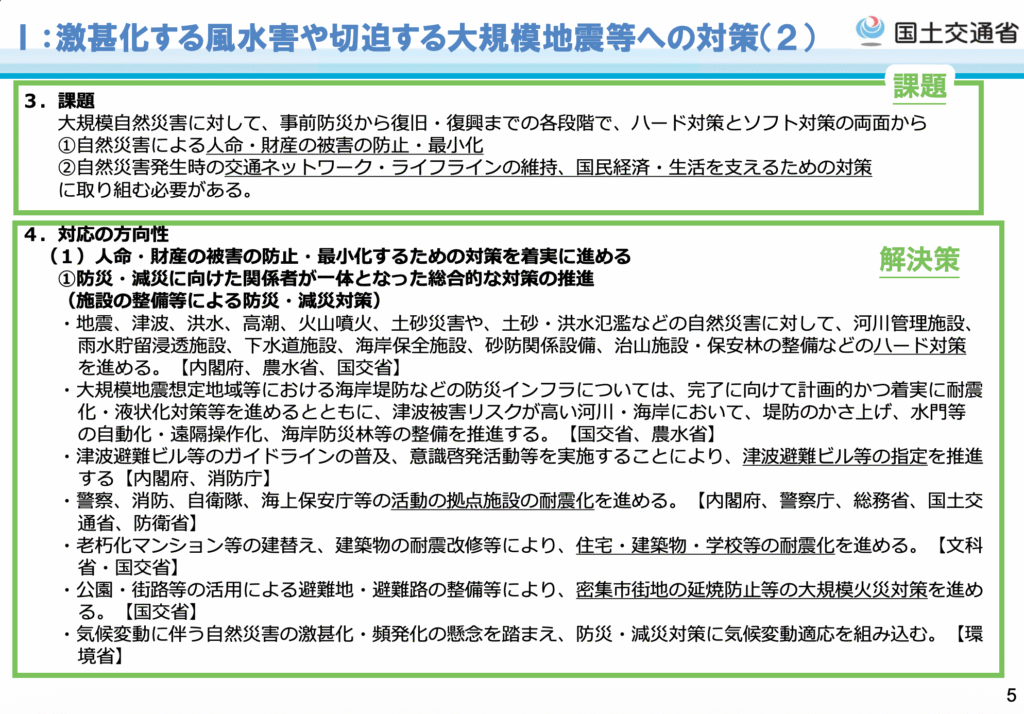

P5では、「課題」P5〜P11まで「解決策」について整理されています。解決策は、この中から重要、書きやすいものを選ぶとよいでしょう。

課題

大規模自然災害に対して、事前防災から復旧・復興までの各段階で、ハード対策とソフト対策の両面から

- ①自然災害による人命・財産の被害の防止・最小化

- ②自然災害発生時の交通ネットワーク・ライフラインの維持、国民経済・生活を支えるための対策に取り組む必要がある。

「対応の方向性」というところが、設問の「解決策」に該当します。

つまり記載されている以下の内容が、課題を解決するための解決策となります。多面的な解答となるように、それぞれの観点から、解決策を3つ提示できるとよいと思います。「解決策」⇨「具体的に」⇨「効果」の順で書くのが良いと考える。

取り組み事例については、資料に細かく書いてありますので、ピックアップした取り組み事例について理解すると良いでしょう。

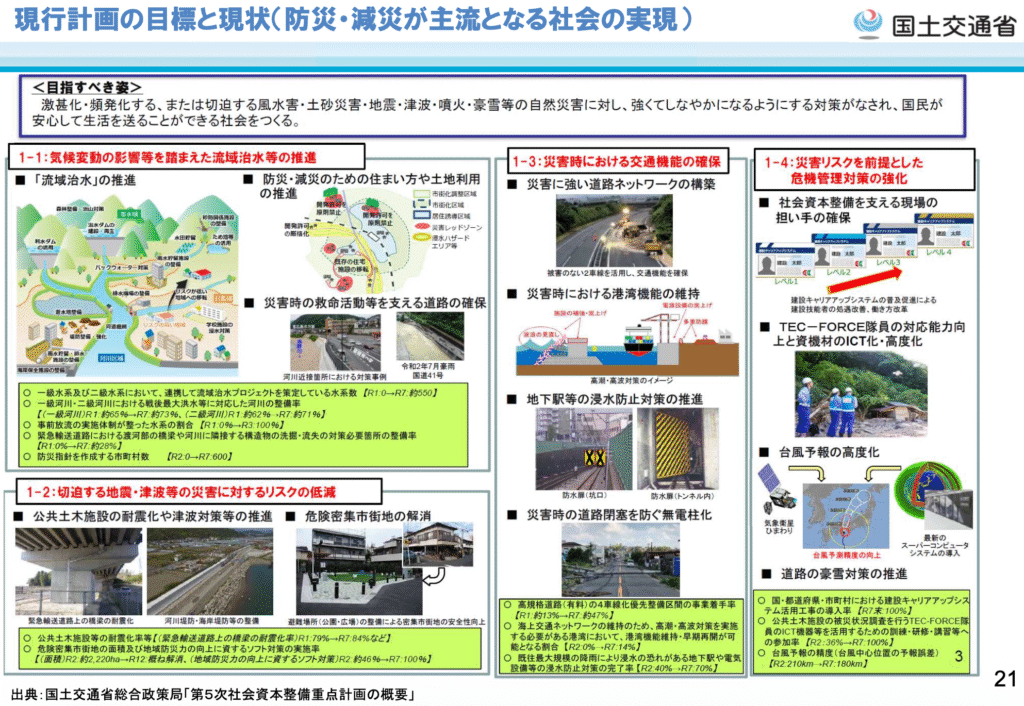

下記、P21では、現行計画の目標と現状として、「目指すべき姿=目標」が書いてあり、多面的な観点から4つの区分分けがされています。以下の資料から読み取ると主な課題としては、

①気候変動の影響を踏まえた流域治水の推進(流域治水・すまい方や土地利用、災害時道路確保など)

②災害に対するリスク軽減(公共土木施設の耐震化、津波対策、密集市街地の解消など)

③災害時における交通機能の確保(道路ネットワークの構築、無電柱化など)

④危機管理対策の強化(担い手確保、TEC-FORCEなど)

解決策

(1)人命・財産の被害の防止・最小化するための対策を着実に進める

①防災・減災に向けた関係者が一体となった総合的な対策の推進

⇨施設の整備等による防災・減災対策

⇨迅速で分かりやすい災害情報等の提供

⇨避難者・帰宅困難者対策

⇨災害時の事業継続機能の確保

⇨広域連携体制の整備

⇨災害対応体制の強化

⇨流域治水の推進

⇨防災・減災に資する土地利用の推進

⇨地籍調査による地籍図等の整備

⇨迅速な復旧・復興に向けた取組

②公助に加えて、自助、共助の強化

⇨防災教育・避難訓練等自らの命は自ら守る意識の徹底

⇨地域防災力の向上等

⇨迅速で分かりやすい災害情報等の提供

(2)交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策を進める

①交通・物流等の機能確保のための対策

⇨ネットワークの維持、復旧

⇨ライフラインの維持、復旧

⇨中枢機能のバックアップ等

設問1 課題抽出(参考記述例)

(1)国民を守るインフラ機能維持・管理

- 南海トラフ地震の発生確率は30年以内に80%と言われている。(現状)

- 今後も想定外外力が作用する恐れがあり、現在の耐震化だけの被害防止には限界がある。少子高齢化が進展する中で、限りある建設技術者や資金の制約があるためである。 (懸念事項)

- そのため、維持管理の観点から、「ハード・ソフト両面でのインフラ整備の強化」が課題である。

(課題)

観点が多面的となるように。同様に(2)、(3)を記述する。

設問2 解決策(参考記述例)

(1)予防保全によるインフラの機能保持

- 現状の事後保全から、損傷が軽微なうちに補修する予防保全に転換し、施設の機能低下を防ぐ。

(解決策) - 具体的には、メンテナンスサイクルを確実に実施する。アセットマネジメントを導入し、健全度評価やLCCを踏まえ、優先順位を付けた維持管理を行う。(具体的)

- これによりトータルコスト削減と予算の平準化を図る。 (効果)

解決策が多面的となるように。同様に(2)、(3)の解決策を記述する。

設問3 新たに生じうるリスクと対策(参考記述例)

(1)新技術のブラックボックス化と研修強化

- 新技術の活用により、技術的背景を理解せず、ブラックボックス化することがリスクである。(リスク)

- 対策は、官民連携による教育・研修の強化を行うことで、技術者の知識を養うことである。暗黙知を形式知とするナレッジマネジメントを行い、技術者知識の底上げを図る。(対策)

リスクと対策は(1)、(2)のように2項目記述できるとよい。

設問4 業務を遂行するための要点・留意点(参考記述例)

(1)技術者倫理の観点

- 要点は、防災・減災の推進にあたり、公衆の安全、健康及び福利を最優先とすること。

- 留意点は、公衆の安全を脅かすことのないよう、技術の研鑽に努める。

(2)社会の持続性の観点

- 要点は、地球環境の保全等、将来世代に渡る持続可能性の確保を優先すること。

- 留意点は、持続可能性の確保に影響がないか十分に検討し、影響の最小化に努める。

設問4は定型文を決めておき、どのテーマでも使えるようにすると書きやすい。

コメント